Kein Abgesang am Arbeitsmarkt

Kein Abgesang am Arbeitsmarkt

Die Konjunktur verlangsamt sich. Viele befürchten, dass sich die Flaute in der Industrie auch auf angrenzende Wirtschaftszweige auswirkt. Wir können beruhigen: Entgegen aller Unkenrufe zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Auch kommen die weiterhin positiven Beschäftigungseffekte und neue Arten von Jobs dem Markt für Gewerbeimmobilien zugute – vor allem in großen Städten.

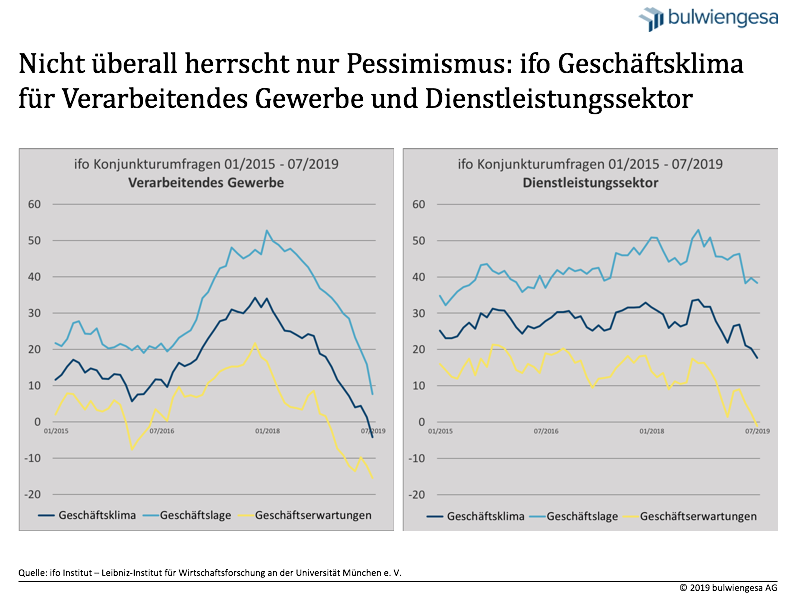

Erste Gewinnwarnungen von Unternehmen, Korrekturen von Prognosezielen oder Ankündigungen von Stellenabbau in der Industrie deuten darauf hin, dass die Konjunktur abflaut. So spiegelt das DIW-Konjunkturbarometer (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin) die Befürchtungen wider, dass sich die Flaute in der Industrie, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, zusehends festsetzt und auf angrenzende Wirtschaftszweige ausstrahlen könnte.

Tatsächlich war im ersten Halbjahr 2019 eine deutliche Verlangsamung der Konjunktur feststellbar. Während die binnenwirtschaftliche Nachfrage im letzten Quartal begünstigt durch Sondereffekte noch stützend wirkte, hat sie aktuell an Dynamik eingebüßt. Hinzu kommen die zunehmenden Risiken durch die anhaltenden Handelskonflikte, vor allem zwischen USA und China, das endlose Gezerre um den Brexit sowie die allgemeine weltwirtschaftliche Konjunkturschwäche. Das alles hat hierzulande zu einer Eintrübung der Konjunkturerwartungen geführt.

Arbeitsmarkt zwiegespalten

Der Arbeitsmarkt zeigt sich jedoch weitgehend robust; die konjunkturelle Schwächephase macht sich aktuell in den konjunkturaffinen Branchen (Verkehr/Logistik, Verarbeitendes Gewerbe, Zeitarbeitsbranche) bemerkbar. Dagegen steigt in den konjunkturunabhängigen Bereichen (Öffentlichen Verwaltung, Erziehung/Bildung sowie Gesundheits- und Sozialwesen) die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern nach wie vor an. Frühindikatoren des Arbeitsmarktes deuten weiterhin auf die Bereitschaft der Unternehmen hin, neue Mitarbeiter einzustellen. Auch wenn die Frühindikatoren etwas vorsichtiger als noch vor wenigen Monaten ausfallen, bleibt die grundlegende positive Dynamik am heimischen Arbeitsmarkt erhalten.

Die Suche nach Fachkräften in der Bauwirtschaft sowie im Dienstleistungsbereich wirkt stützend auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Arbeitskräften. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, allerdings nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr 2018. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf hohem Niveau, wird aber merklich schwächer. Von Juni auf Juli sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung aufgrund der einsetzenden Sommerpause gestiegen. Saisonbereinigt haben sich diese beiden Größen im Juli aber kaum verändert.

Einen disruptiven Wandel – ausgelöst durch mögliche Sorgen um die Konjunktur oder Ängste bezüglich der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft – sehen wir nicht. Künftig wird es nicht weniger, sondern andere Arbeitsplätze geben. Beispiel Digitalisierung: Die Bilanz erscheint natürlich negativ, wenn man nur einen singulären Wirtschaftszweig betrachtet. Aber man darf nicht übersehen, was in den anderen Wirtschaftsabschnitten im Dienstleistungssektor entsteht: neue Produkte und Dienstleistungen, höhere Anforderungen an den Datenschutz und Möglichkeiten, individuellere Kundenwünsche zu erfüllen – alles zusammen wird auch in den kommenden Jahren Jobs schaffen.

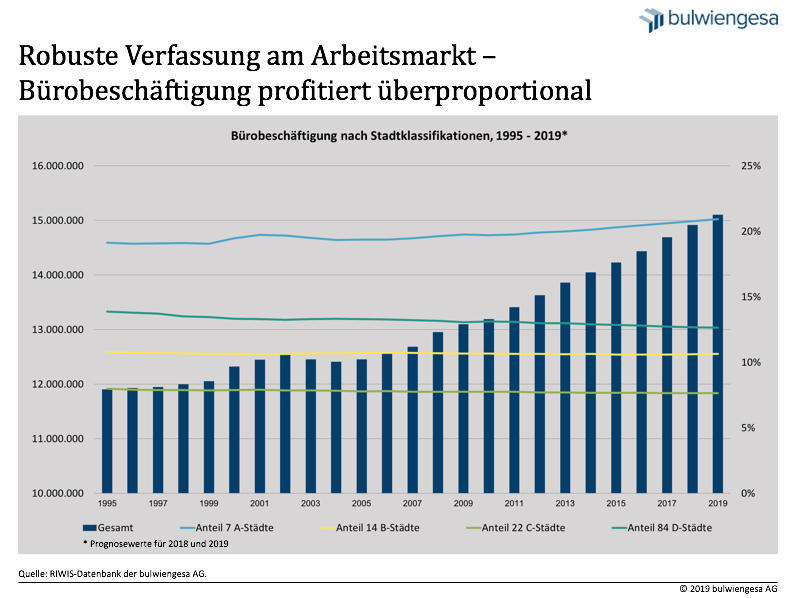

Mehr hochqualifizierte Arbeitsplätze – vor allem in Büros

Allerdings entstehen neue Arbeitsplätze nicht unbedingt auf der gleichen Qualifikationsstufe, auf der die Digitalisierung Jobs vernichten könnte. Während hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen, werden Arbeitskräfte im Verarbeitenden Gewerbe weniger nachgefragt – dieses qualifikatorische Ungleichgewicht kann durch rechtzeitige (Weiter-) Bildung gelöst werden.

Mit der Nachfrage nach höherqualifizierten Arbeitsplätzen steigt auch die Wahrscheinlichkeit nach mehr Nachfrage auf dem heimischen Büroimmobilienmarkt: Unter Hochqualifizierten ist die Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen am größten. Ferner wirkt die Entwicklung der vergangenen Jahre auf dem Büroimmobilienmarkt stützend: Mit Leerstandsquoten teilweise unter zwei Prozent weisen die deutschen Metropolen einen signifikanten Rückgang ihrer freien Büroflächen auf – teils unter einer marktüblichen Fluktuationsreserve von drei Prozent. Weiterhin positive, wenngleich weniger dynamische Beschäftigungseffekte und eine anhaltend zu geringe Bautätigkeit sorgen auch in den kommenden Jahren nicht für eine Trendumkehr am Markt für Gewerbeimmobilien.

Immobilienmarktprofis erkennen: Dieses Bild ähnelt erneut dem der Vorjahre. Und es wird auch in Zukunft Bestand haben. Die größten Agglomerationen profitieren auch weiterhin am stärksten vom Zuzug hoch qualifizierter Arbeitnehmer und infolgedessen von einem Anstieg der Bürobeschäftigung. Somit bewahrheitet sich wiederum eine der globalen Entwicklungen, die Trendforscher für die Zukunft ausgemacht haben: die Urbanisierung. Nicht nur die Wohnungs- und/oder Einzelhandelsmärkte profitieren von der Renaissance der Städte, die auch in Deutschland vielerorts beobachtbar ist. Viele Großstädte werden geradezu überrannt. An allen Top-Standorten ist die Einwohnerzahl in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Wer es sich heute leisten kann, zieht in die Stadtteile, die „in“ sind und konsumiert in innerstädtischen Einkaufszentren. Dort, wo das Angebot an qualifizierten Arbeitnehmern steigt, prosperiert das Bürobeschäftigtenwachstum stärker. Zudem erhöhen eine gute innerstädtische Infrastruktur sowie Universitäts- und Bildungsangebote die Wahrscheinlichkeit, dass auch in den kommenden Jahren der Anteil der Bürobeschäftigten an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in diesen Agglomerationsräumen ansteigen wird.

Ansprechpartner: Martin Steininger, Chefvolkswirt bei bulwiengesa, steininger [at] bulwiengesa.de